信託税制・一般社団・財団法人アドバイザリー業務

受益者課税信託と受益者の存しない法人課税信託の仕組み

- いわゆる民事信託とよばれる信託の仕組みは、信託税制上「受益者課税信託」に分類されます。

- 受益者課税信託とは、民法上、信託財産が受託者に移転しますが、税法は、受益者が信託財産に属する資産、負債、信託財産に帰属する収益、費用を直接有するものとみなして収益の発生時に受益者を納税義務者としています。

- 受益者課税信託の課税の特徴は、信託法上の受益者だけでなく、税法上、受益者とみなされる者(法人税法・所得税法では「みなし受益者」、相続税法では「特定委託者」と呼ばれています。)が存在する可能性があることです。

- 信託法上受益者がいない場合でも、税法上は特定委託者(みなし受益者)がいると、その信託は受益者課税信託です。

資産家Aが財産を受託者Bに信託しました。Aが受益者を指定しない間(信託法上の受益者不存在)は、委託者である資産家Aが税法上は信託財産の所有者とみなされます。信託法上、委託者Aは法定残余財産受益者だからです。

民事信託の問題点

民事信託(受益者課税信託)は、信託を設定し、財産を委託者から受託者に移転させます。受託者は信託財産を分別管理しなければなりませんが、財産の名義は受託者となるため、信託の歴史上、受託者が横領するなど権限を乱用した事例が少なくありません。

これを受け、信託業法は受託者となるには資本金1億円以上の株式会社(管理型信託は5,000万円以上)であることを要件としています。

親族が受託者になる民事信託は慎重に

本来、法律行為が十分にできなくなった人の財産を守るためにある成年後見制度を活用せずに、親族信託を推奨する「専門家」がありますが、信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分など行う仕組みです。そのため、受託者に対する信頼が前提となり、信託法上、受託者に対し様々な義務が課されています。また、信託業法は、報酬を受けたり、継続・反復して受託者となるには、資本金1億円以上の株式会社でなければならないとして個人が受託者となることを制限しています。

親族信託は、親族が受託者となる場合は、信託業法の規定の対象外であるとする解釈によっているようですが、受託者が委託者の子どもでも、受託者には、他人の財産を預かる者とし重い義務が課されていることに注意が必要です。

受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。

- 善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。

- 忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。

- 分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません

家族信託には、認知症となった親が詐欺にあうリスクを回避するなどの効果や、硬直した成年後見制度の財産運用を柔軟にする効果もありますが、親の財産に対する管理はどうしても甘くなる傾向があります。善管注意義務をきちんと果たすなど、受託者としての注意が必要です。

親族信託の効能事例

親族信託も受託者がきちんと義務を果たせばそれなりに効果はあります。

たとえば次のような事例、

不動産賃貸業を営むAさんが認知症になり、長男Bは成年後見制度の適用を申請したが、次のような裁判所の指示に驚いています。

- 賃貸建物を維持管理するのは成年後見人である長男が行ってもよいが、改築するなどの行為はできない

- この結果、建物が経年劣化し空室が増えても、全面改築をするなど空室率を低下させる方策を打てず、賃貸建物が廃墟化しつつある。

Aが意思表示できるうちに賃貸不動産を信託しておけば受託した財産の運用を有効にすることができます。

資産規模が大きな方は

資産規模が大きな方は、ご自分で資本金1億円以上の信託会社を作ることも理論上は可能です。従来、資産管理法人を使って財産管理を行っていた場合、個人財産を法人名義に移転するには、譲渡所得の負担の問題を避けて通ることができませんでした。

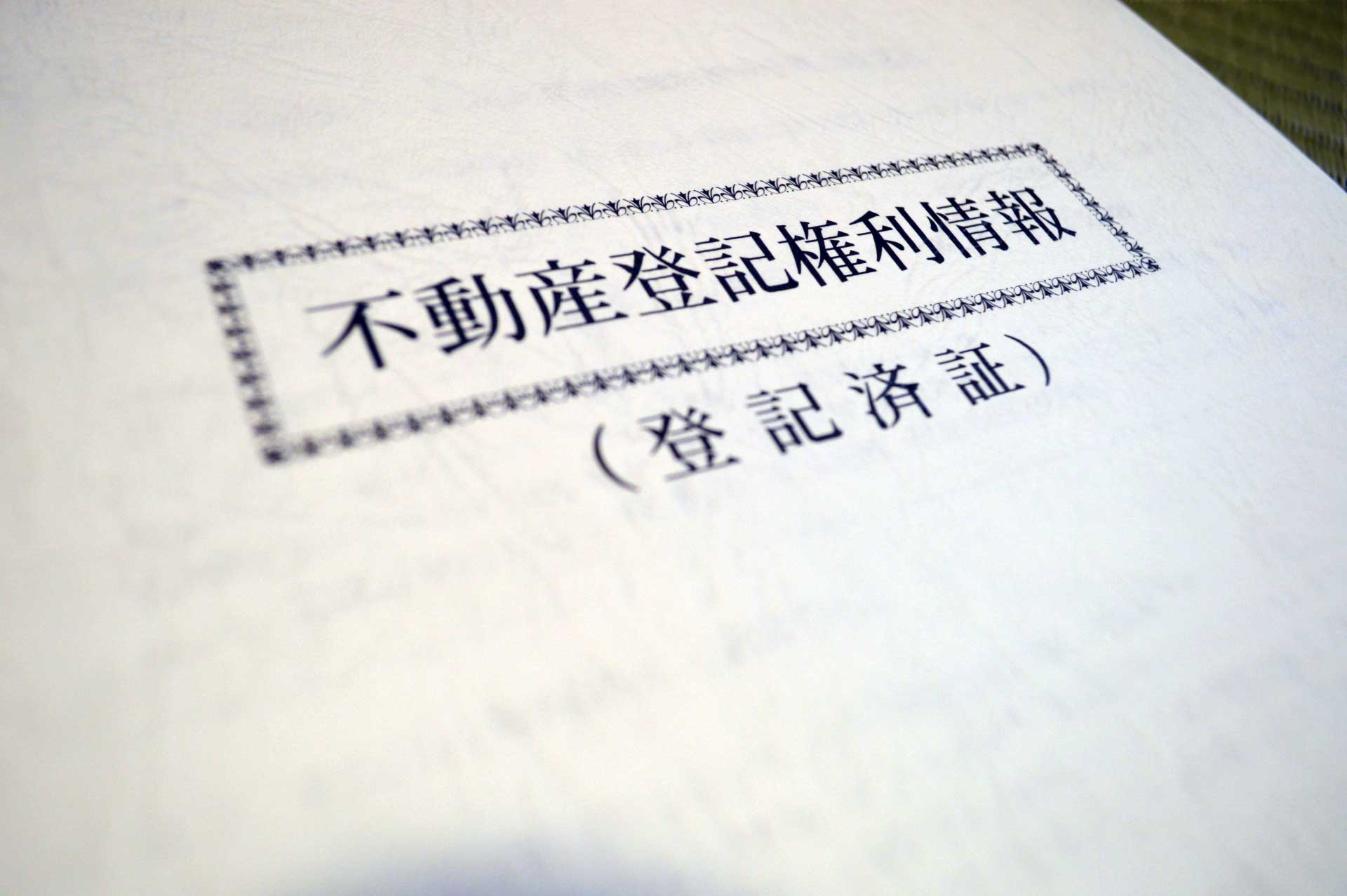

受益者課税信託ならば、委託者名義の財産を受託者名義に変更しても、税法上は、依然、委託者に帰属する財産であり、そこから生ずる所得も委託者に帰属する所得として申告すればよいので、財産管理を他者に任せる方法としては選択肢が増えたといってよいでしょう。

信託でなければできないこと

次のようなことは信託特有の手段です。

信託行為(契約など)により新たに受益者を指定しても、「受益者に通知しなくてもよい」という規定を置くと、相手(受益者)が知らないうちに受益権を贈与することができます。

信託法88条2項

受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。(信託法88-2)

原則として、受益者に指定された人が、自分が受益者になったことを知らない場合は、受託者は、遅滞なく受益者にその事実を教えなければならないが、受託者と委託者が取り交わす信託契約で「受益者には通知しない」と規定した場合は、受託者は通知義務を負いません。

ただ、受益者に通知しなくても、信託法上は贈与が有効に成立します。受益者には贈与税の申告義務を負います。

遺言では不可能な「跡継ぎ遺贈型の信託設定」ができます(受益者連続型信託)

- 子どものいない夫婦ABの場合、Aが亡くなると相続人は配偶者BとAの兄弟です。

- Aが遺言で「財産をすべて配偶者に相続させる」とすれば、Aの兄弟姉妹は相続することができなくなります(兄弟姉妹には遺留分がない)。

- ただそのようにすると、Aが所有する財産のうち実家から伝承された財産は、配偶者が死亡すると、配偶者Bの兄弟や甥姪に相続されます。

- Aとしては、実家から承継した財産(たとえば不動産)から生ずる家賃などの収益は、配偶者Bの存命中はBに渡したいが、Bが亡くなった後は、Aの親戚に取得させたいと考えたとします。

- このような場合、遺言でその旨を記載しても(これを「跡継ぎ遺贈」といいます。)無効だとされています。

遺言で無効な「跡継ぎ遺贈」を信託では実現できます。

信託法では、遺言で信託を組成し、配偶者Bを第一受益者とし、配偶者B亡き後に受益者としてAの親族を指定することができます。これを後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。税法では第一受益者Bが信託財産をすべて相続したとみなされる点に注意が必要です。

障害者を保護するための信託 特定贈与信託

特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級 または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、親族など(親に限りません)が 金銭や有価証券等の財産を信託銀行などに信託します。 信託銀行などは、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の生活費や医療費 として定期的もしくは必要に応じて受益者に金銭を交付する制度です。この信託は障害者が存命中は解約することができません。

相続税法は特定贈与信託について、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円を限度として贈与税を非課税としています。

信託の担い手

信託銀行や信託会社が受託者として活躍していますが

信託の本質は、「事務処理」です。委託者の財産を預かり、受託者は自分の財産よりも大切に信託契約に規定された信託目的に沿って受託財産を管理(信託によっては運用も)しなければなりません。信託の受託者になるためには、受託財産をきちんと管理できる事務処理能力がなによりも必要です。

信託は魔法の器ではありません

成年後見制度を適用したがために、親(被後見人)の財産を横領したとして刑事訴追された例が多くあります。家族信託も同様のリスクはあります。たとえ親の財産でも受託者として預かる時は、甘えは一切許されなくなるのです。

信託という器を使うまでもなく、親の不動産を管理する法人を使うなど他の法的選択肢を検討した後に、信託でなければうまくいかないという場合に限り、家族信託をお使いになられるようにお勧めします。

一般社団法人を使った相続税の節税スキーム

一般社団法人を使った相続税の節税スキームは、次のとおりです。

- 資産家Aは、一般社団法人を作り3億円の資金を一般社団法人に寄付します。(司法書士に依頼し、定款を作成し登記すれば簡単に作れます。)

- 原則として、一般社団法人は寄付を受けた1億円を受贈益として認識し、法人税を納税します。法人税を36%とすると、3,600万円を納税するので税引き後は6,400万円残ります。

- 資産家Aは、時価6,400万円の賃貸マンションを一般社団法人に売却します。

- 一般社団法人は株式会社のように持ち分がありません。

- 持ち分の定めのない一般社団法人の所有となった賃貸マンションには相続税が課税されないこととなります。

相続税は課税されませんが、株主のような持ち分を所有している者が一切いないので、一般社団法人をコントロールするのは一般社団法人の理事会です。理事会の人選次第では、将来、資産家Aの意にそぐわない人たちに運営されるようになる可能性はあります。

税理士法人日本税務総研は、信託や一般社団法人などのご相談も承っています。

信託税制と一般社団・財団法人に係る税制

税理士法人日本税務総研は、信託税制及び一般社団・財団法人に係る税務に関する研修講師の派遣並びにスキーム構築に係る税務問題の検証も受け賜っています。

講師派遣の事例

公益法人トラスト未来フォーラム

寄付講座「家族信託の最新動向」

平成28年8月23日(火曜日)

早稲田大学大学院ファイナンス研究科

講師:弊社 田中耕司税理士

信託法関係著書等

信託法制の展望(日本評論社刊 新井 誠 教授、神田秀樹 教授、木南 敦 教授 編)

弊社田中税理士著 ”法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務」”

相談予約はこちらから