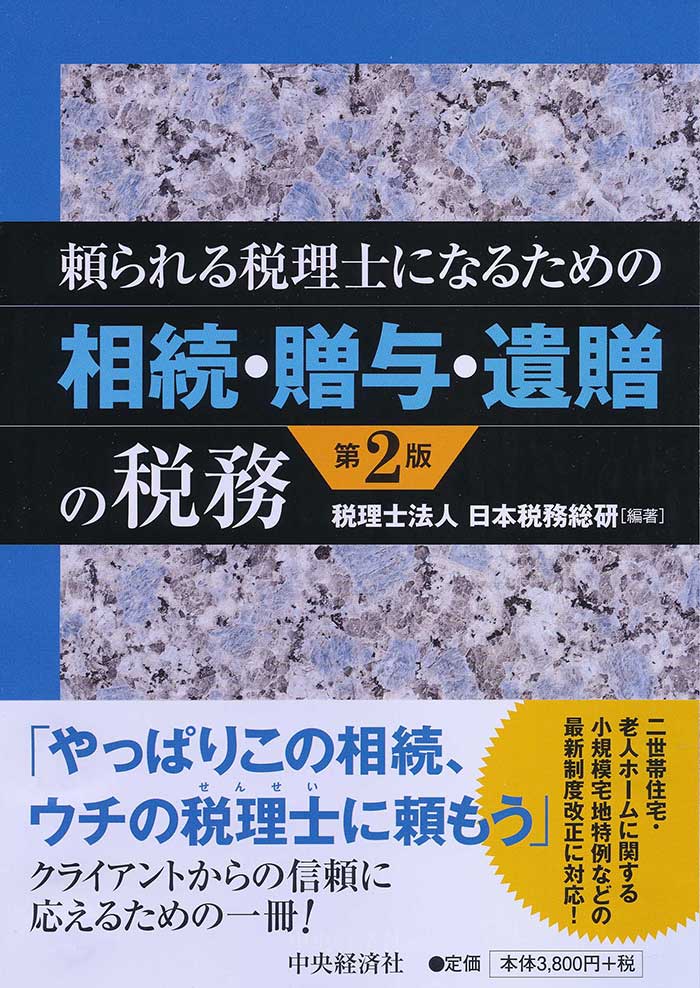

2億円の相続税を取り戻した実績があります

「税理士というものは、スーパーで売っているリンゴと一緒でどれも同じようなものだと思っていたけど、随分と違うのね」と、2億円の還付を受けた奥様がおっしゃいました。

ある日、事務所の電話が鳴って

「2年ほど前に亡くなった夫の相続税の調査を受けています。家族名義預金のうち6千万円ほどは、相続財産ではないかと税務署から追及されています。いまの税理士が熱心に対応してくれないので困っています。代わって立ち合いをしてほしい」と依頼されました。

亡くなった方の奥様にお目にかかり、2年ほど前に税務署に提出した遺産額40億円の相続税の申告書(遺産の75%が不動産)を拝見して、日本税務総研のベテランの税理士は思いました。

「名義預金よりも、土地の評価の方が問題があるのでは…..」

税理士が一週間かけて、すべての土地の評価を見直したところ、当初の申告書の評価額が8億円も過大であったことが分かりました。

日本税務総研のベテランの税理士は、詳細なレポートを作成し、調査を担当している部署の統括国税調査官に職権で減額更正を行うよう依頼しました。

二か月後、総額2億円が相続人5名(子どもたち)の口座に振り込まれました。

申告書の提出期限から5年を経過していない方

相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。

「土地の評価は大丈夫だろうか?」

「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。ベテランの税理士が見直しを致します。

お申込み方法

申告書の控えをお手元にご用意のうえ、電話(0120-339-336)で「平成〇年〇月〇日に相続が開始した相続税の申告書の見直しを依頼したいのだが」とお問い合わせください。アシスタントがおいでいただく日時を調整いたします。

料金について

| 基本料金 | 過去の申告書の控えを拝見し、還付の可能性があるかを判断します。この場合の料金は、5万円(税抜き)です。 |

| 成功報酬 | 還付額の20% |

申告書の控えを拝見し、過大申告をしている可能性がある場合、日本税務総研のベテランの税理士が実地に調査を行い、詳細なレポートを作成するとともに、税務署長に提出する更正の請求書をお作りします。税務署長は原則として3か月以内に内容を判断し、請求内容が正しいと判断したときは、減額更正処分を行います。反対に、更正の請求に理由がないと認めたときは更正の請求を棄却する旨の通知を発送します。

更正の請求の全部または一部が認められ、過大に納付した税金が還付されたときは、還付額の20%の報酬をいただきます。

よくあるご質問

Q更正の請求をしたところ、税務署が申告書を精査して、他の箇所に誤りがあると考えた場合、調査が始まりませんか。

その可能性はあります。特にまだ調査が行われていない申告の場合は、税務署はまず減額更正を行います。その後に調査が開始されることは珍しくありません。

たとえば、誤って土地の評価を3千万円過大に申告していました。この結果。相続税を600万円税金を納めすぎていました。見直しをして欲しいと更正の請求を行ったところ、確かに土地の評価が過大であると税務署長が認め減額更正が行われました。ただ、見直しの過程で、税務署の調査官が「土地の評価は過大だけど、預金の流れがおかしいぞ。過去の多額の贈与が見込まれるぞ。それに特例の要件もおかしい」と気が付き、調査対象に選定されることはあります。

その結果、後日、遺産の全体につき相続税の調査が行われ、特例の適用が誤っていたり、申告漏れの財産があれば修正申告書を提出するよう指導されます。

更正の請求が提出されていない場合でも、税務署の担当者が過大申告であると気が付いた場合には、その項目に限って減額更正を行います。

ただし、他の項目については、実地に調査をしてみないとわからないので、後日、調査が行われることは、それほど珍しいことではありません。

税務署はとるだけ取って、返してくれることはないというような風説に惑わされないでください。会計検査院も税務署の過大徴収を監視しています。

Q過大評価した土地を物納していた場合、還付を受けられますか?

受けられます。ただし、物納を行った土地の評価について、過大評価が見過ごされることは稀です。物納担当者があらかじめ念入りに精査するからです。物納をする土地の評価を過大にすると、実際に納付する額が不当に減少する結果になるからです。

Q相続税の調査により手元現金が500万円申告漏れになっていたことを指摘され修正申告書を提出しています。この場合でも、土地の評価に疑問があれば更正の請求はできますか

できます。修正申告の内容について不服がある場合だけでなく(ご質問のケースでは手元現金は300万円しかなかったというような場合。)、修正した内容以外の点で過大申告になっていると気が付いた場合(ご質問のケースでは土地の評価額が過大であった。)にも、法定申告期限(修正申告書提出日ではありません。)から5年以内であれば更正の請求ができます。

相談予約はこちらから