負担付贈与とは

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。

たとえば土地建物を贈与する代わりにそのローンを負担する契約が該当します。

それ以外にもいろいろな契約が可能です。

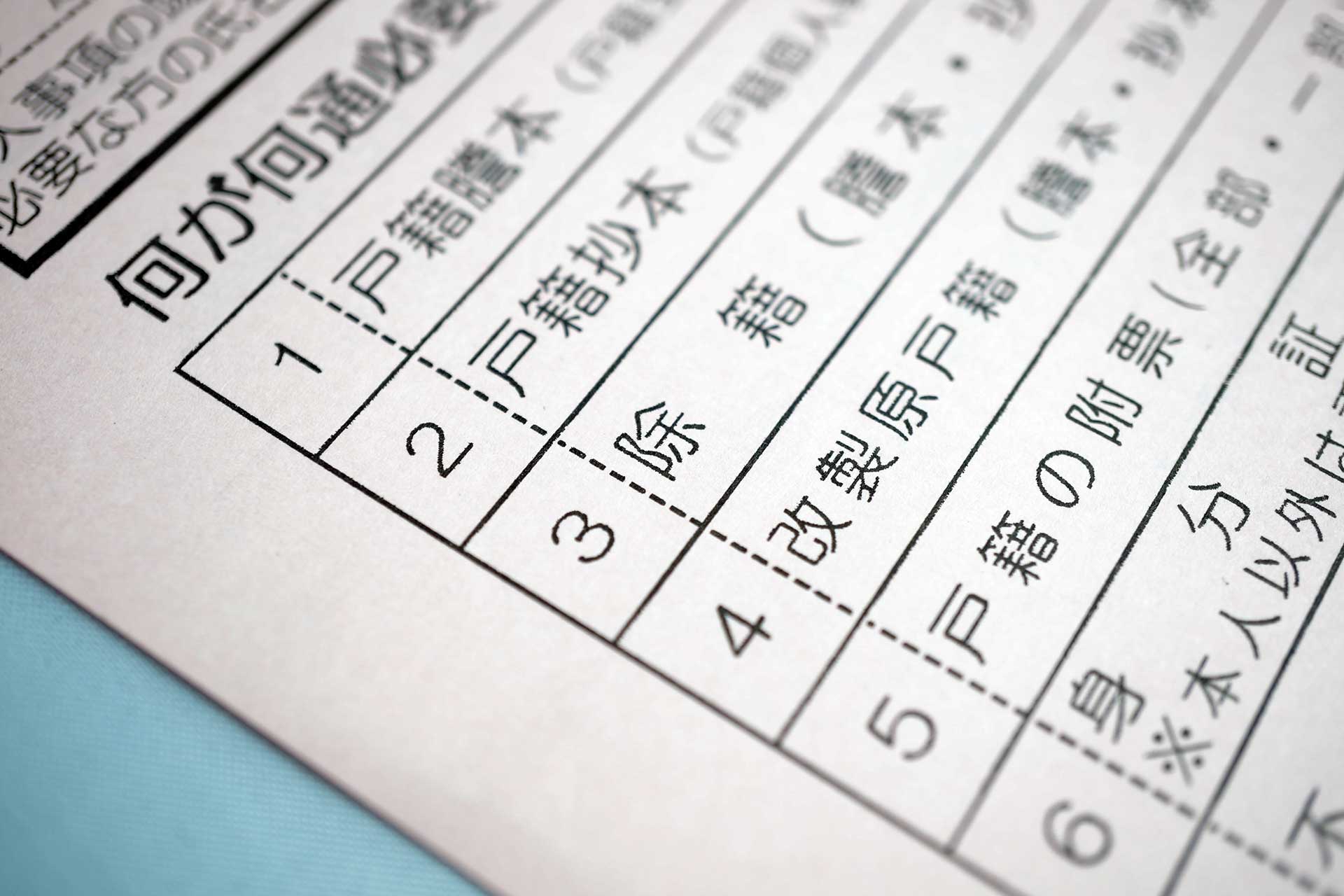

負担付贈与により財産の贈与を受けた場合は、贈与を受けた財産額からその債務額を控除した金額を贈与税の課税財産として申告することになります。

贈与された財産が土地建物等である場合は通常の取引価額から負担額を差し引いた金額が、それ以外の財産は相続税評価額から負担額を差し引いた金額が課税財産となります。

贈与財産額からその負担額を引き、基礎控除にあたる110万円を引いた額に贈与税率を掛けたものが贈与税となります。

また、受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては、負担に相当する金額を対価とした譲渡が行われたこととなるため譲渡所得の対象となり、値上り益が生じている場合には贈与者に所得税が課税されます。

相談予約はこちらから