資産家Xが持分の定めのない法人にマンションを贈与又は遺贈し、贈与者の友人である法人の理事Aが、受贈したマンションを理事宅として私的に利用している場合、理事Aはマンションの家賃に相当する経済的利益の額を贈与者又は遺贈者から贈与又は遺贈されたものとして贈与税又は相続税が課税される(相法65)。

理事Aが資産家Xの親族や事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合には、持分の定めのない法人は個人とみなされ贈与税又は相続税の納税義務者となる(相法66④)。

前者が一般規定、後者が特別規定である。

形式的には個人が法人に対して贈与又は遺贈を行った場合でも、その法人が特定の個人に特別の利益を与えるような法人であれば、実質的には(法人を通じ)その特定の個人に贈与又は遺贈がなされたと同視することができる。それにもかかわらず贈与税や相続税の課税が一切行われないと著しく課税の公平を損なうおそれがある。

個人が営利法人に贈与を行った場合には、営利法人は贈与を受けた財産の時価で受贈益を計上し法人税等を納税する。さらに、営利法人が特定の個人に利益を供与した場合には、利益を受けた個人に対し、(法人との関係に応じ)一時所得、認定賞与、給与等の課税が行われる。法人に対する贈与の結果、法人の株価が上昇すると贈与者から株主に対する贈与課税が行われる。

問題は持分の定めのない法人である。持分の定めのない法人は、持分を持つものがいないので、いわば「誰のものでもない法人」である。持分の定めのない法人の設立者や出資者は出資持分を取得していないので出資者として法人に対し影響力を行使することができない。しかしながら、設立者や出資者などは自ら理事や監事などの役員となり、管理運営上、法人を私的に支配し利益のために利用することは不可能ではない。資産家が持分の定めのない法人にマンションを贈与又は遺贈し、贈与者の子どもや友人である法人の理事が、受贈したマンションを理事宅として私的に利用することなどが可能である。このように特定の利益(粉場合はマンションの家賃に相当する額)を贈与者又は遺贈者から贈与又は遺贈されたのものとして贈与税又は相続税の納税義務を負わせることが合理的である。このことを規定したのが相続税法65条である。

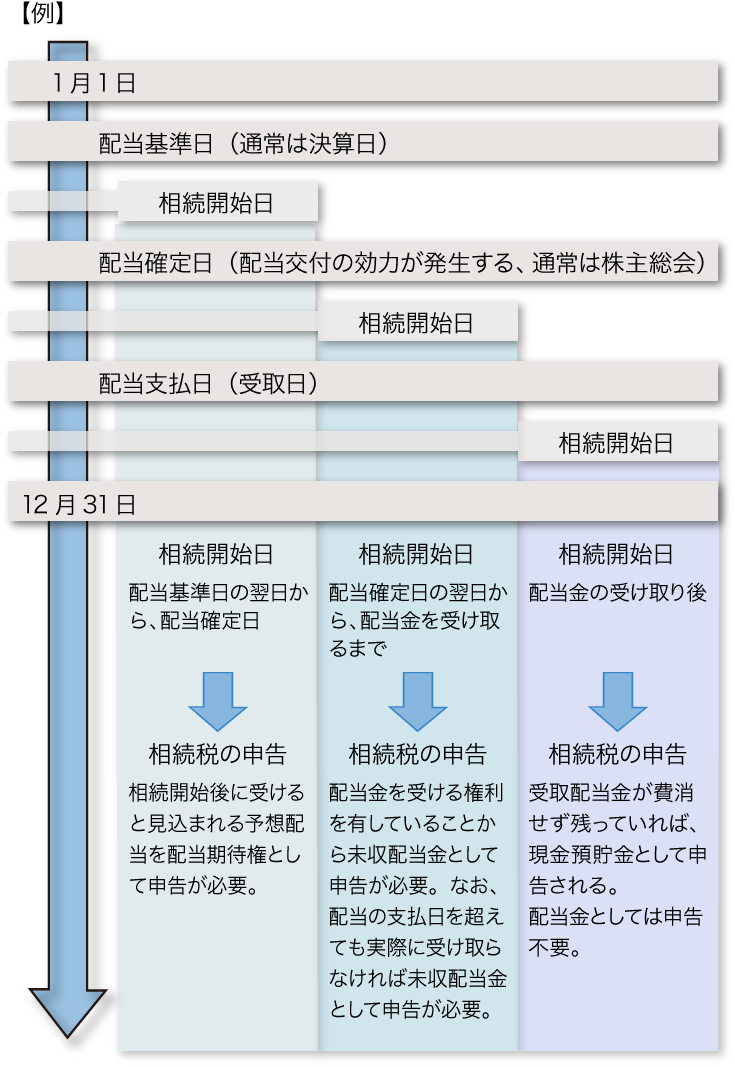

相続税法65条は、個人が持分の定めのない法人のうち、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について①設立者、②社員、③理事、④監事若しくは⑤評議員、⑥その法人に対し贈与若しくは遺贈をしたものなど(注1)に特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈を行った場合に、相続税法66条4項の規定の運用がある場合を除くほか(注2)、その財産の贈与又は遺贈があったときにおいて、その法人から特別の利益を受ける者が、その財産(注3)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産を贈与又は遺贈した者から贈与又は遺贈により取得したものとみなして相続税又は贈与税を課税することと規定している(相法65)。

(注1)特別の利益を与える対象者は、①~⑥の親族その他①~⑥と特別の関係がある者を含む。特別の関係がある者とは、個人と婚姻届は出していないが事実上婚姻関係等同様の事情にある者及びその者の親族で生計を一にしている者(内縁の妻又は夫とその同居の親族)や、個人の使用人及び使用人以外の者でその個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているものをいう。

(注2)贈与者の親族・特殊関係者に対し特別の利益を与える場合には、66条4項の「不当減少」要件に該当する場合がある。贈与者の親族・特殊関係者以外の者(法人の設立者、社員、理事、監事、評議員、これらのもに準ずる者)に対し特別の利益を与える場合は66条4項の規定の適用はないが、特別の利益を受けるものに対して65条の規定が適用される(昭和39直審(資)24「19」)。

(注3)公益事業用相続税非課税財産(相法12①三)及び公益事業用贈与税非課税財産(相法21の33①三)をの除く。ただし、これらの非課税財産は、取得した公益事業を営む持分の定めのない法人が取得の日から2年以内に公益のように供しなかった場合には、本条の対象として取り込むこととなる(相法65②)。

贈与により受ける利益の価額とは、贈与等によって法人が取得した財産の価額によるのではなく、法人に対する財産の贈与に関して法人から特別の利益を受けたと認められる者が法人から受けた特別の利益の実態により評価する(昭和39年直審(資)24「20」)。

さらに相続税法66条4項は、持分の定めのない法人に贈与があった場合に「贈与者等の親族その他これらの者と特別の関係がある者の贈与税、相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」は、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税することとしている(相法66④⑥、相令31①)。不当に減少する結果となると認められるときとは、相続税法施行令33条3項の適正要件を欠くときであり、「贈与者・遺贈者又はその同族関係者が持分の定めのない法人に提供又は贈与された財産を私的に支配し、その使用、収益を事実上享受し、あるいはその財産が最終的にこれらの者に帰属するような状況にあるときをいう(昭和49.9.30東京地裁、税資76号906項、相令33、昭和39直審(資)24)」とされている。持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する66条と持分の定めのない法人を通じて得た利益を課税対象とする65条は、「法人から利益を享受する」という要件において重複するので65条は適用条件に「66条の規定の適用がある場合を除くほか」と規定している。

65条は贈与者・遺贈者の県警者だけでなく、設立者や理事等の役員、理事や役員の親族なども対象に入れて法人から受ける利益(法人を利用し、贈与者・遺贈者からの間接的に受ける利益)に対し贈与又は遺贈を受けたものとして課税する。これと異なり、66条は贈与者の親族・特殊関係者に対し特別の利益を与えるにとどまらず、持分の定めのない法人に提供された財産を私的に支配するなどして贈与税・相続制の負担が不当に減少する結果となる場合には、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課税するとし、課税方法も異なるが、課税要件として利益を受ける者の範囲が贈与者・遺贈者の親族等に限定されている。65条が一般規定、66条は特別規定ということができる。