整形地の場合

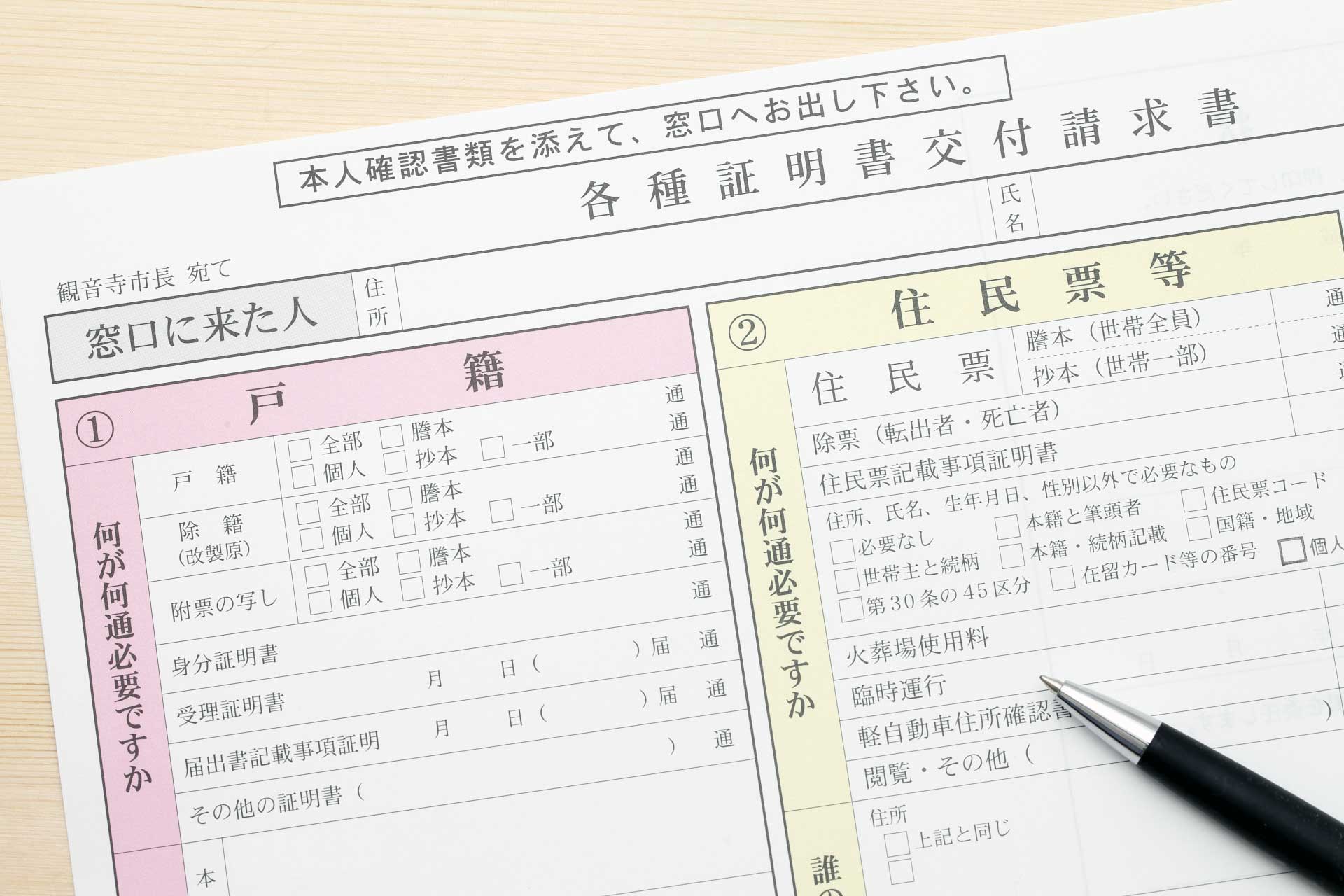

【図30】

整形地の場合

整形地の場合

財産評価基本通達では、「無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む)をいう。」と定められています。道路への開口部がないのでは、宅地の場合はほとんど利用することはできません。開口部である間口があることで市場性を持つことができます。

間口は一般的に建築基準法第43条の接道制限があり、少なくとも2m幅の通路が必要ですので、2mとして計算します。

(注)必要となる通路の幅員は土地の所在する市区町村や通路の長さによって異なる場合があります。

無道路地の奥行価格補正後の価額

①無道路地と前面宅地を合わせた土地の価額

100,000円(路線価)×0.91(奥行距離40mに対応する奥行価格補正率)×800㎡(無道路地と前面宅地の合計地積)=72,800,000円

②前面宅地の価額

100,000円(路線価)×1.00(奥行距離20mに対応する奥行価格補正率)×400㎡(前面宅地の地積)=40,000,000円

③無道路地の奥行価格補正後の価額

(72,800,000円(無道路地と前面宅地を合わせた土地の価額)-40,000,000円(前面宅地の価額))÷400㎡(無道路地の地積)=82,000円

不整形地補正

①0.9(奥行長大補正率)×0.9(間口狭小補正率)=0.81

②かげ地割合=(800㎡-400㎡)÷800㎡≒0.50

0.79(不整形地補正率表の補正率)×0.9(間口狭小補正率)=0.71(小数点2位未満切捨)

①と②の低い率、0.71を採用します(0.6を下限とします。)。

82,000円×0.71(不整形地補正率)×400㎡=23,288,000円

無道路地としてのしんしゃく(通路部分の価額)

100,000円×40㎡(通路部分の地積2m×20m)=4,000,000円

<23,288,000円(無道路地の不整形地補正後の価額)×40%(限度割合※)

※この限度割合とは、評基通20-2(無道路地の評価)「《不整形地の評価》の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲において相当と認められる金額」のことです。

評価額

23,288,000円-4,000,000円=19,288,000円