単元未満株の名義変更手続き

単元未満株とは

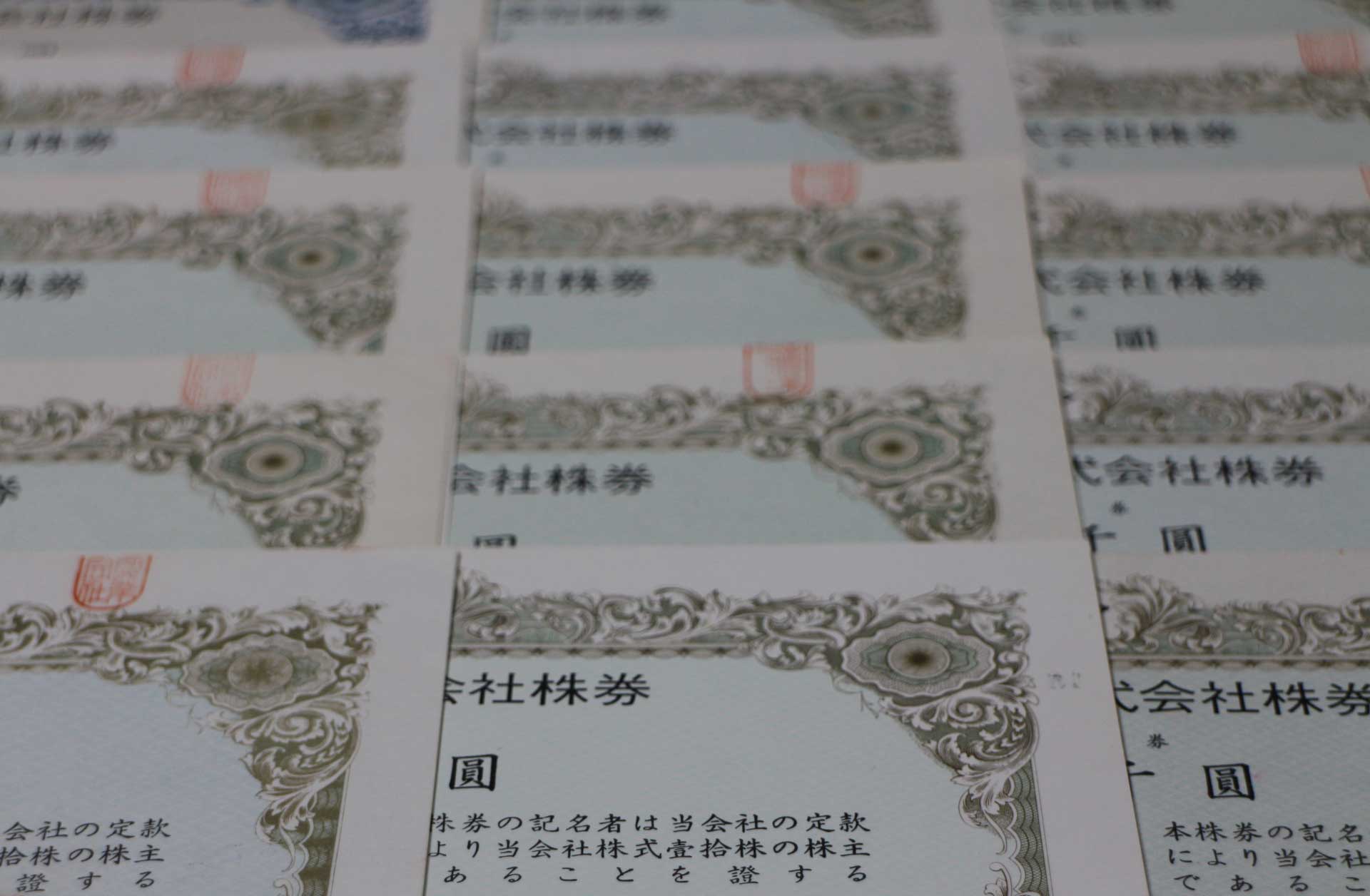

単元未満株とは銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことをいいます。

単元未満株は株式分割や会社の合併、減資、子会社化、1単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使などで発生します。単元未満株主にも余剰金分配請求権など一部株主権が認められます。単元未満株であっても、発行会社に買い取ってもらったり、証券会社等を通じて売却したり、相続等の場合には名義変更も可能です。単元未満株のみを保有している株主に議決権はありません。

平成21年1月5日の株券電子化後、上場会社の株式は基本的に証券会社の口座へ移管されました。単元未満株式は証券会社に移管されず、もともとの株主管理人たる信託銀行特別口座という形で残ることになりました。

以前に株式の取引を行っていた方は、被相続人が証券会社等との取引がない状況でも、単元未満株が残っていることがあり、相続財産ですので相続人への名義変更が必要です。

単元未満株式の相続手続きは、信託銀行に対して、信託銀行管理の特別口座を承継人(相続人)の口座に振り替える、もしくは、相続を機に単元未満株式を時価で買い取ってもらいます。

単元未満株式の相続手続きの流れ

単元未満株式を管理している信託銀行の証券代行部に、次の書類を揃えて手続きを行います。

相続手続きに必要な書類

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本

- 相続人全員の現在戸籍謄本

- その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続依頼書

- 口座振替申請書、単元未満株式買取請求書

(注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本等について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

口座振替を行う場合、単元未満株式を承継人が保有する証券会社の口座へ移管するのが一般的です。信託銀行に書類を持参する前に、承継人の特定口座の情報を確認しておきましょう。

相談予約はこちらから